Flexible Elektrische Netze

Forschungscampus Flexible Elektrische Netze

Ziel des Aachener Forschungscampus Flexible Elektrische Netze (FEN) ist, basierend auf der Erforschung und Entwicklung eines flexiblen Stromnetzes, einen Beitrag zur Realisierung der Energiewende zu leisten. Durch intelligente, vernetzte Komponenten wird dieses Netz die zukünftige Energieversorgung mit einem hohen Anteil an dezentralen und erneuerbaren Energiequellen gewährleisten. Gleichzeitig ermöglicht der Forschungscampus FEN mit diesem entwickelten Stromnetz eine sichere und bezahlbare Stromversorgung.

Was macht den Forschungscampus aus?

Mit dem wachsenden Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energien im Rahmen der Energiewende ändern sich die Anforderungen an bestehende Stromnetze. Stromnetze müssen effektiver und leistungsfähiger ausgebaut werden. Der Forschungscampus FEN forscht daher an flexiblen, automatisierten Gleichspannungsnetzen (DC-Netze) für die zukünftige Energieversorgung. Die DC-Netze sollen das klassische Wechselspannungsnetz ablösen, um bei stetig steigender Zahl dezentraler und erneuerbarer Energiequellen eine sichere, effiziente und flexible Versorgung zu gewährleisten.

Die transdisziplinäre Forschung des Forschungscampus FEN konzentriert sich dabei auf die Entwicklung der DC-Technologie in unterschiedlichen Forschungsfeldern. Die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Industrie unter einem Dach, die Integration der universitären Prüfstände und Labore sowie dem einzigartigen Mittelspannungs-DC-Versuchsnetz bilden herausragende Voraussetzungen zur Entwicklung und Realisierung der Netze der Zukunft. Zudem ist auch die Struktur des Forschungscampus FEN gemeinschaftlich geprägt. Eine paritätische Besetzung der Gremien aus Wissenschaft und Industrie ermöglicht Innovationen über die Grenzen einzelner Fachkompetenzen zu erzielen.

Der „FEN Think Tank“ auf dem RWTH Aachen Campus ermöglicht des Weiteren den direkten Austausch zwischen den Partnern. Der Forschungscampus FEN bietet Weiterbildungsmöglichkeiten für Industriepartner an, in dem Mitarbeitende die Gelegenheit haben, sich im Rahmen von Workshops oder der Forschungsarbeit innerhalb der FEN-Projekte persönlich weiterzubilden.

Worauf liegt der inhaltliche Schwerpunkt des Forschungscampus?

Die Forschung des Forschungscampus FEN konzentriert sich auf die Integration und Entwicklung der Gleichspannungstechnologie in fünf verschiedenen Forschungsfeldern: Im Feld Netze und Systeme passen die Akteure die Planungsgrundlagen für die Infrastruktur auf Gleichspannungsnetze an und untersuchen die Rückwirkungen auf die bestehende Wechselstrominfrastruktur. Die für den Aufbau und Betrieb der Gleichspannungsnetze erforderlichen Materialien erprobt der Forschungscampus im Bereich Komponenten. Im Forschungsfeld Digitalisierung arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an einer digitalen Lösung, die es ermöglicht, verschiedene Energiesysteme und -dienste durch cloudbasierte Technologien zu verwalten, zu überwachen und zu optimieren. Weiterhin wird u.a. an der Sicherheit zukünftiger Smart Grids (intelligente Netze) geforscht. Im Forschungsfeld Sozioökonomie erforscht der Forschungscampus FEN die gesellschaftliche Akzeptanz sowie ökologische, städtebauliche und ökonomische Aspekte der Energiewende und der Gleichspannungsnetze. Im fünften Themenbereich Standardisierung wirkt der Forschungscampus FEN aktiv an der Entwicklung und internationalen Etablierung von Standards und Normen für Gleichspannungsnetze und -komponenten mit.

Weitere Hintergrundinformationen

Weltweit wird bei Stromnetzen bisher auf Wechselspannung (50/60 Hz) gesetzt. Diese historische Struktur begegnet im Rahmen der Energiewende neuen Herausforderungen, für die sie nicht geschaffen wurde. Eine Alternative für den wachsenden Kapazitätsbedarf kann der Ausbau der DC-Netze sein. Diese erfordern allerdings neue Komponenten und eine Anpassung der Netzstruktur. Der Forschungscampus FEN erarbeitete hierzu in der ersten Förderphase Konzepte, erforschte Komponenten und zeigte die Machbarkeit eines solchen Ausbaus der komplexen DC-Netze auf. Die Akteure schufen ein einzigartiges Mittelspannungs-DC-Netz zur Verifizierung und Demonstration der Technologie. Dazu erforschten sie die grundlegenden Komponenten zur Verknüpfung verschiedener Spannungsebenen sowie die benötigten Schutzkonzepte.

Vor dem Hintergrund der Erkenntnisse der ersten Förderphase überarbeiteten die Partner die Struktur des Forschungscampus FEN. So entwickelten sie die Aufteilung der Forschungsschwerpunkte weiter zu fünf Forschungsfeldern: Netze & Systeme, Komponenten, Digitalisierung, Sozioökonomie und Standardisierung. In diesen Feldern erforschten die FEN-Partner die Themenschwerpunkte nicht nur inter- und transdisziplinär, sondern zudem mit einem systemischen Ansatz. Dieser umfasste alle Spannungsebenen (Hochspannung, Mittelspannung und Niederspannung), die Sektorenkopplung, d.h. die ganzheitliche Betrachtung von Elektrizität, Wärme, Mobilität und Industrie, und die Veränderungen der gesamten Infrastruktur hin zu einer zellularen Netzstruktur. Diese Netzstruktur unterteilt das Stromnetz in mehrere, weitgehend autarke Zellen und ist somit ideal für die Integration von Photovoltaik, Windkraft, Batteriespeichern, E-Autos etc. Die neue Forschungsstrategie erhöhte sowohl die frühzeitige Identifikation von Innovationen als auch eine zeitnahe Umsetzung in Anwendungen und Produkte.

Der Forschungscampus FEN verfolgte in den sechs geförderten Projekten in der zweiten Förderphase stringent seine Forschungslinie weiter. Der Forschungsfokus war dabei von einer Komponentenebene hin zu einer Anwendungsebene gerückt, in der die Forschenden mittelfristig chancenreiche Anwendungsszenarien untersuchten. Diese konnten insbesondere zunächst in Nischen und Pilotprojekten umgesetzt werden, wodurch der Nachweis der Praxistauglichkeit der DC-Technologie erfolgte. Die Projekte der Förderinitiative erarbeiteten die für die jeweiligen Szenarien spezifischen Grundlagen und erforschten die DC-Technologie in technisch-wissenschaftlicher und gesellschaftlich-ökonomischer Hinsicht.

Am Ende der dritten Förderphase soll sich ein Test- & Trainingscenter (TTC) etabliert haben, das die mit öffentlichen Mitteln ermöglichten Forschungsergebnisse gemeinsam mit den FEN-Partnern zu marktfähigen Produkten weiterentwickelt. Das TTC, angesiedelt auf dem RWTH-Campus, stellt in der Vernetzung mit anderen energietechnischen Forschungsinstituten, wie z.B. dem Fraunhofer Zentrum für Digitale Energie, eine einmalige Forschungs- und Anwendungsinfrastruktur dar. Zentral ist dabei das im Forschungscampus entwickelte DC-Versuchsnetz. In der Aufbauphase des TTC prüfen die Partner die Funktion von DC-Equipment im herstellerübergreifenden Verbund und bilden technisches Personal aus und weiter. Darüber hinaus dienen sie als erste Anlaufstelle zu DC-Technik, wenn es um Information und Beratung geht und vermarkten digitale und leistungselektronische Systeme. Leistungselektronische Systeme sind zum Beispiel Gleichrichter und Wechselrichter. Ersterer wandelt Wechselstrom (AC) in Gleichstrom (DC) um, z.B. in Netzteilen von Computern. Wechselrichter wiederum wandeln Gleichstrom in Wechselstrom um, z.B. in Solaranlagen. In der Verstetigung und dem wirtschaftlichen Anschluss werden die Partner des Forschungscampus FEN im TCC normgerechte Planungs- und Prüfdienste anbieten, sich um die Zertifizierung von Geräten in Kooperation mit etablierten Industrieverbänden wie z.B. TÜV oder Current/OS kümmern, sowie diese weltweit lizensieren.

Mit dem Vorhaben „Living Lab Hub“ (LLH) schafft der Forschungscampus FEN ein Bindeglied zwischen Forschungs- und Transfermaßnahmen. Hier fließen künftig die wissenschaftlichen und praktischen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammen und werden zielgruppenspezifisch aufgearbeitet. In einem weiteren Projekt konzipieren die Partner miteinander verbundene Stromnetze im mittleren Spannungsbereich für herstellerübergreifende, gleichstrombasierte Mittelspannungs-Verteilnetze. Das dritte Vorhaben zielt darauf ab, eine zuverlässige und modulare Niederspannungs-Gleichstrominfrastruktur zu entwickeln. Die Themen reichen von der Erhöhung der Lebensdauer und Zuverlässigkeit von leistungselektronischen Wandlern im Netzbetrieb bis hin zu der Bewertung der Umweltverträglichkeit von Komponenten.

Neben der Zusammenarbeit in den geförderten Projekten lebt der Forschungscampus FEN eine gemeinschaftliche Forschung und einen Austausch untereinander. So führen die Partner zahlreiche Seed-Fund-Projekte durch, die aktuelle technologische Fragestellungen behandeln. Die Seed-Fund-Projekte dienen dem Anschub von Themen, die noch nicht so weit entwickelt sind, dass z.B. ein Förderantrag dazu eingereicht werden kann. Sie sind kurze Studien, die der Forschungscampus FEN finanziert und die die Industriepartner unterstützen. Die Themen dazu schlagen sowohl Hochschul- als auch Industriepartner vor.

Von besonderer Bedeutung sind außerdem die Aktivitäten im Bereich der Standardisierung. Eine einheitliche Definition der Anforderungen an DC-Materialien, Komponenten und Systeme werden die Akzeptanz der DC-Technologie in hohem Maße befördern. Die aktive Mitarbeit in Standardisierungsgremien, Workshops, Lehrveranstaltungen und gemeinsamen Veranstaltungen/Aktivitäten unterstützen die Forschungstätigkeiten.

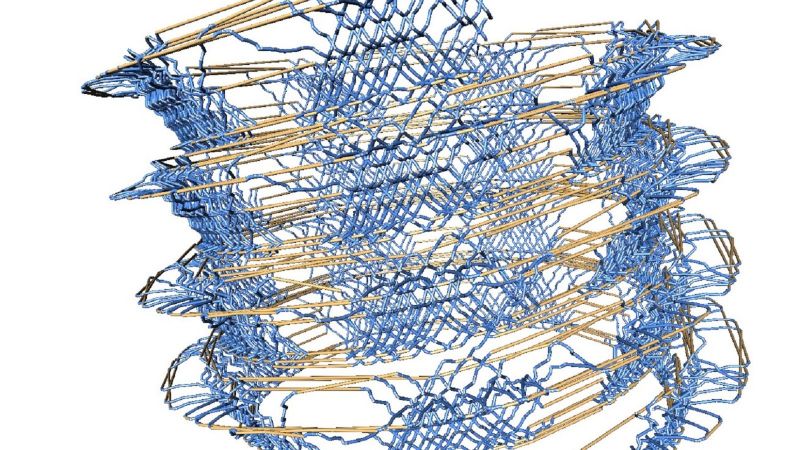

Ein zentraler Meilenstein für die Arbeiten des Forschungscampus FEN war die Realisierung und Inbetriebnahme des MVDC-Forschungsnetzes (Mittelspannungs-Gleichstrom-Forschungsnetz) in 2019. Da ein solches System bis dahin noch nicht existierte, war die Realisierung eine wissenschaftliche und technische Herausforderung. Das Forschungsnetz dient dem Forschungscampus FEN als Versuchsnetz, an dem weitere Forschungen und Testungen unter Realbedingungen durchführt werden. Ein Beispiel hierfür ist die Nutzung von DC-Komponenten, die im Forschungscampus FEN entwickelt wurden, ist das Projekt ALigN. Im Rahmen von ALigN hat das Bundeswirtschaftsministerium bis Herbst 2020 im Raum Aachen 475 neue Ladesäulen installiert. Im EU-Projekt Hyperride, an dem zehn Partner aus sechs Ländern beteiligt waren, war es das Ziel, die Hindernisse für eine erfolgreiche Einführung neuer Infrastruktur in Europa zu identifizieren und diese Infrastruktur bereitzustellen. Die Partner haben im MVDC-Forschungsnetz des Forschungscampus FEN als realer Testumgebung hybride AC-DC-Netzstrukturen aufgebaut und getestet.

Weitere Highlights waren die Entwicklung von Bausteinen der Leistungselektronik für intelligente Netze und Arbeiten zu dem Thema Stabilität und Sicherheit von MVDC-Netzen. Im letzteren Bereich erforschte der Forschungscampus FEN Methoden zur Fehlererkennung und Schutztechnik auf der Basis von neuen hybriden Leistungsschaltern und innovativen, schalterlosen Verfahren. Im Themenfeld Netzplanung und Sektorenkopplung entwickelten die Partner ein neuartiges Netzmodell für DC-Netze, was die Netzausbauplanung optimiert, indem DC-Verbindungen mitberücksichtigt werden.

Im Bereich der Sozio-Ökonomie entwickelten die Forschenden ein Modell, das neben technischen auch unmittelbar gesellschaftliche Aspekte bei der Entwicklung neuer Technologien berücksichtigt. Oftmals scheitert der Einsatz von Niederspannungs-DC-Systemen nicht an der bloßen technischen Machbarkeit, sondern an der realen Umsetzbarkeit dieser Systeme, insbesondere auf Gebäude- und Quartiersebene. Das entwickelte Modell berücksichtigt deshalb stärker auch die nicht-technischen Faktoren wie etwa individuelle Zahlungs- und Risikobereitschaften sowie die Technologieakzeptanz von Projektverantwortlichen und Städteplanenden, um nur einige Faktoren zu nennen. So können Technologieentwicklungsschritte besser geplant werden, da technologische Umbrüche, letztlich erfolgreicher gestaltet werden können.

Die Förderinitiative „Forschungscampus“ leistet einen Beitrag zur weiteren Umsetzung der Etablierung einer offenen Innovations- und Wagniskultur. Die Forschungscampi fördern mit dem implementierten Konzept „Forschen unter einem Dach“ eine neue, offene Innovationskultur, welche die Entstehung von Innovationen und Transferprozessen fördert. Jeder Forschungscampus hat diese Form der Zusammenarbeit auf seine eigene Art und Weise umgesetzt. Somit tragen die Forschungscampi individuell, auch abhängig von der jeweiligen inhaltlichen Ausrichtung, dazu bei, dass aus Spitzenforschung schnell innovative Produkte und Geschäftsideen entstehen.

Der Forschungscampus FEN stärkt die Innovationskraft Deutschlands im Feld der DC-Technologie durch mehrere Faktoren. Zum einen durch den systemischen Forschungsansatz. Es werden fünf Gebiete der DC-Technologie beforscht, die für eine gelungene Transformation hin zur vermehrten Nutzung dieser Technologie einbezogen werden müssen. Dies sind die Gebiete Netze & Systeme, Komponenten, Digitalisierung, Sozioökonomie und Standardisierung. Zum anderen kommt dem Transfer der Spitzenforschung in Bezug auf die Innovationskraft eine hohe Bedeutung zu. Auch hier arbeitet der FEN systemisch, indem gesellschaftliche Akteursgruppen unterschiedlicher Kontexte einbezogen sind.