Open Hybrid LabFactory

Forschungscampus Open Hybrid LabFactory

Der Forschungscampus Open Hybrid LabFactory (OHLF) konzentriert sich auf nachhaltigen Leichtbau und effiziente Kreislaufwirtschaft in der Automobilindustrie.

Was macht den Forschungscampus aus?

Der Forschungscampus Open Hybrid LabFactory (OHLF) zielt mit den Themen Leichtbau und Kreislaufwirtschaft auf einen zukunftsorientierten und nachhaltigen Automobilbau. Die neu entwickelten Kreislauftechnologien sollen den CO2-Footprint verbessern, strategisch wichtige Rohstoffe zurückgewinnen und helfen, zukünftige Gesetzgebungen zu erfüllen.

Im Forschungscampus OHLF forschen seit 10 Jahren Vertreter aus Wissenschaft und Industrie gemeinsam unter einem Dach. Unter dem Leitmotiv „gemeinsam forschen - einfach machen“ werden in Forschungsprojekten neue Ansätze der Kreislaufwirtschaft für die nachhaltige Mobilität von morgen entwickelt. In einem hochmodernen Gebäude mit 200 Arbeitsplätzen und einem Technikum mit Anlagen im Industriemaßstab finden die Partner eine Infrastruktur vor, die einen durchgängigen Innovationsprozess „von der Idee bis zum fertigen Bauteil“ ermöglicht.

Worauf liegt der inhaltliche Schwerpunkt des Forschungscampus?

Der Forschungsschwerpunkt des Forschungscampus OHLF liegt im nachhaltigen Automobilbau. Über Leichtbau und ganzheitliches Life Cycle Engineering hat sich der strategische Fokus hin zu einer effizienten Kreislaufwirtschaft (Circular Economy) entwickelt. In den aktuellen Forschungsfeldern der Kreislaufwirtschaft beschäftigt sich der Forschungscampus OHLF mit Design for Circular Economy, Prozessen der „Reverse Production“ (z.B. Rücknahme, Recycling, Wiederaufbereitung), Materialkreisläufen (z.B. Kunststoffrecycling) und der Nachhaltigkeitsbewertung.

Weitere Hintergrundinformationen

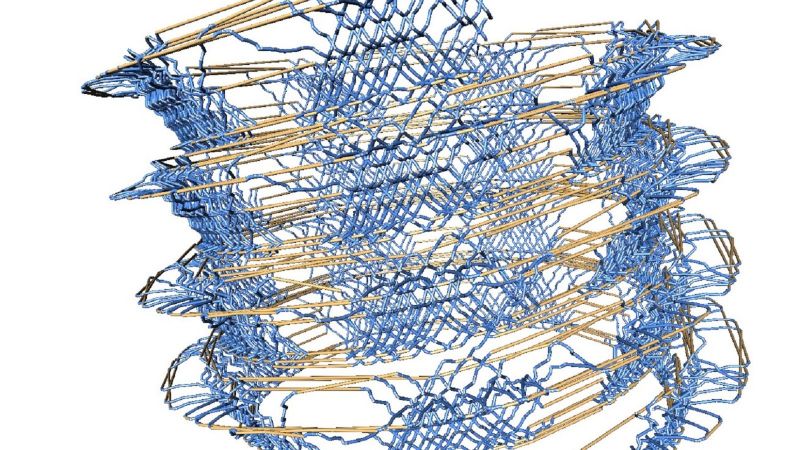

In der ersten Förderphase lag der Schwerpunkt auf hybriden Leichtbaukonzepten. Leichtbau ist für Automobilhersteller eine der effektivsten Maßnahmen, um den elektrischen Energiebedarf oder den Kraftstoffverbrauch in der Nutzungsphase zu reduzieren. Im Forschungscampus OHLF haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedene Hybridbauteile entwickelt und prototypisch gefertigt. Ein Highlight ist beispielsweise das Großbauteil „Fahrzeug-Mitteltunnel aus Kunststoff und Stahl“, das gegenüber der Aluminium-Referenz 20 Prozent Gewicht einspart.

Insgesamt haben die Partner in der ersten Förderphase ein tiefes Verständnis für die Entwicklung und Umsetzung von Prozessen, Materialien und Bauteilen mit qualitätssichernden Prüfroutinen entwickelt.

In der zweiten Förderphase hat der Forschungscampus OHLF den Fokus auf den gesamten Lebenszyklus erweitert. Im Sinne eines Life Cycle Engineerings haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler digitale Methoden und Werkzeuge geschaffen, die eine ganzheitliche Bewertung und Optimierung physischer Komponenten ermöglichen. Die Ergebnisse zeigten - insbesondere für zukünftige Elektrofahrzeuge -, wie wichtig es ist, Produkt- und Materialkreisläufe am Ende des Produktlebenszyklus zu schließen: Nur wenn Bauteile (automatisiert) demontiert, Materialien zurückgewonnen und hochwertig recycelt werden, sind geschlossene Kreisläufe nachhaltig möglich. Die damit verbundenen Herausforderungen hat der Forschungscampus OHLF bereits in der zweiten Förderphase in ersten Projekten untersucht. Die 2024 in Betrieb gehende Pilotanlage zur Demontage von Hochvolt-Batteriesystemen aus Elektrofahrzeugen und die beim Forschungscampus OHLF aus Recyclingkunststoff aus dem Gelben Sack gefertigte Fahrzeug-Heckklappe sind Leuchtturmprojekte der zweiten Förderphase.

Mit dem Start der dritten Förderphase konzentriert sich der Forschungscampus OHLF konsequent auf die Verstetigung und Zukunftssicherung als führender Innovationsstandort für die zirkuläre Automobilproduktion. Drei zukunftsweisende Verbundprojekte - SARESA, CirProTech und conCErt – treiben zentrale Forschungsthemen wie die Rückgewinnung hochwertiger Ressourcen, geschlossene Kunststoffkreisläufe und die Optimierung öffentlich-privater Kooperationen im Sinne der Kreislaufwirtschaft voran. Damit geben sie Impulse weit über den Forschungscampus hinaus.

Gleichzeitig schafft der Forschungscampus OHLF eine solide strukturelle und finanzielle Basis für die Zeit nach der BMFTR-Förderung: Ein nachhaltiges Finanzierungskonzept, umfangreiche Industriekooperationen, die institutionelle Förderung durch die Stadt Wolfsburg sowie ein wachsendes Netzwerk an Partnern sichern den Betrieb langfristig ab.

Über die geförderten Projekte hinaus beteiligt sich der Forschungscampus OHLF an weiterer öffentlich geförderter Forschung, zum Beispiel durch das Land Niedersachsen, die Europäische Union oder auch andere Bundesministerien. Mit einer klaren Fokussierung auf Transfer, Technologiereife und Weiterbildung stärkt der Forschungscampus OHLF seine Rolle als Modellstandort und Motor des industriellen Wandels. Darüber hinaus zeichnet er sich durch die Organisation und Teilnahme an Fachkonferenzen wie den „Circularity Days“ oder die Präsenz auf Fachmessen wie der “Hannover-Messe“ oder der „K-Messe“ aus. Außerdem ist der Forschungscampus Teil des Hightech-Incubator/Accelerator Smart Mobility - einer Initiative des Niedersächsischen Wirtschaftsministeriums, um die Gründung und das Wachstum neuer Hightech-Unternehmen in Niedersachsen zu beschleunigen.

- Vereinsgründung und Eintrag in das Vereinsregister am 14.11.2013

- Im Jahr 2016 wurde das Forschungsgebäude nach einer Bauzeit von einem Jahr erfolgreich fertiggestellt.

- Am 14. Juli 2020 wurde das Forschungsteam des Forschungscampus OHLF für die Entwicklung eines 20 Prozent leichteren, PKW-Mitteltunnels in integraler Hybridbauweise mit dem „JEC Innovation Award 2020“ auf der weltweit größten Composite-Messe in Paris, in der Kategorie „Automotive“ ausgezeichnet.

- Im Mai 2022 wurde mit der Sentics GmbH ein Start-up gegründet, das aus einem Forschungsprojekt am Forschungscampus hervorging.

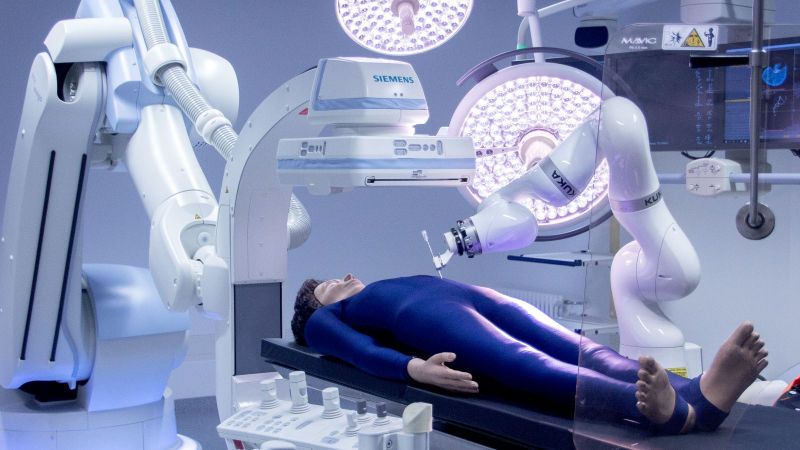

- Am 14. März 2023 nahm am Forschungscampus die weltweit erste Forschungsanlage zur Demontage-, Trenn- und Zerteilungsprozess von Traktionsbatteriesystemen und Elektromotoren den Betrieb auf. Die vollautomatisierte, flexible Anlage ersetzt eine Stunde manuelle, gesundheitsgefährdende Demontage von zwei hochausgebildeten Hochvolt-Technikern.

- 2024 ist es am Forschungscampus OHLF gelungen eine nachhaltige Kunststoffheckklappe im Originalmaßstab aus recyceltem Ausgangsmaterial zu spritzen. Diese ist 20 Prozent leichter als eine herkömmliche Heckklappe aus Stahl und weist ein globales CO2-Reduktionspotenzial von 5.000 kt auf.

- Am 15. Mai 2024 erhielt die Technische Universität Braunschweig gemeinsam mit dem Forschungscampus OHLF, der Ostfalia Hochschule und der Fraunhofer-Gesellschaft vom Land Niedersachsen die Förderzusage für den Aufbau eines gemeinsamen Campus Wolfsburg, dessen Ziel ein interdisziplinärer und interinstitutioneller Standort mit Fokus auf Forschung, Lehre und Technologietransfer in der automobilen Kreislaufwirtschaft ist. Dieser trägt auch maßgeblich zur Steigerung der Attraktivität des Wissenschafts- und Wirtschaftsstandortes Wolfsburg bei.

- Erfolgreiche Bilanz der ersten beiden Förderphasen: über 130 öffentlich geförderte Projekte, über 350 Drittmittelprojekte Industrie, über 450 wissenschaftliche Veröffentlichungen und Vorträge, über 40 entwickelte Technologien, über 550 Abschlüsse und Promotionen.

- 2025 nimmt am Forschungscampus die weltweit erste Forschungsanlage zur Demontage-, Trenn- und Zerteilungsprozess von Brennstoffzellen den Betrieb auf.

Die Förderinitiative „Forschungscampus“ leistet einen Beitrag zur weiteren Etablierung einer offenen Innovations- und Wagniskultur. Die neun Forschungscampi fördern mit dem umgesetzten Konzept „Forschen unter einem Dach“ eine neue, offene Innovationskultur, die das Entstehen von Innovationen und Transferprozessen begünstigt. Jeder Forschungscampus hat diese Form der Zusammenarbeit auf seine Weise umgesetzt. So tragen die Forschungscampi je nach inhaltlicher Ausrichtung individuell dazu bei, dass aus Spitzenforschung schnell innovative Produkte und Geschäftsideen entstehen. Die Forschung am Forschungscampus OHLF leistet einen wichtigen Beitrag zum nachhaltigen Wirtschaften. Durch das Schließen von Kreisläufen werden Ressourcen geschont, CO2-Emissionen reduziert und strategisch wichtige Rohstoffe im deutschen und europäischen Wirtschaftskreislauf gehalten.